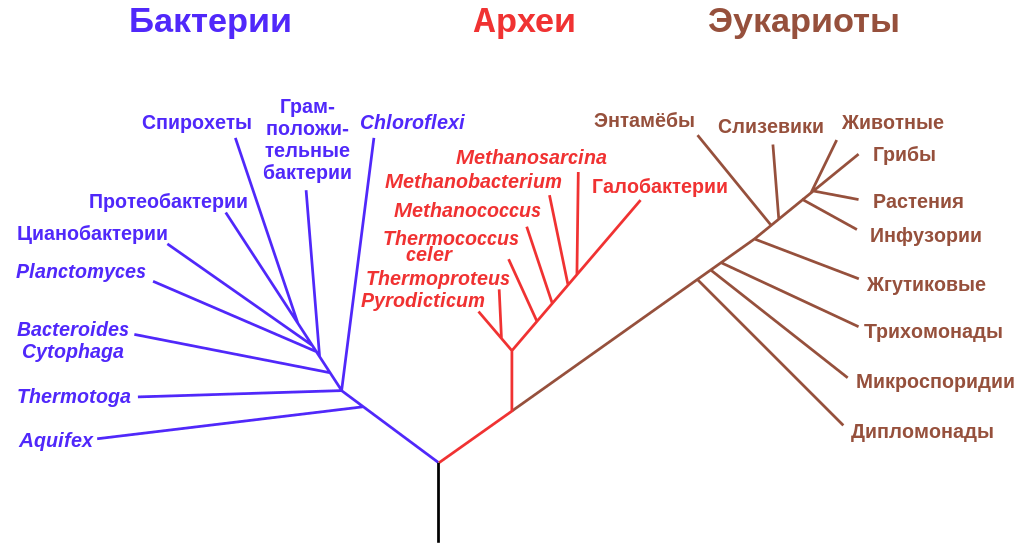

В 1980-х годах археи были выделены Карлом Везе в домен, отделённый от бактерий. Эукариоты стали третьим доменом.

По последовательностям 16S рРНК получалось, что археи и эукариоты имеют общее происхождение. При изучении геномов микроорганизмов были выявлены археи, обладающие свойствами известными у эукариотов. В 2015 году в журнале Nature появилось сообщение о выделении группы архей Lokiarchaeota (сейчас она известна как Lokiarchaeia), которая формирует монофилетическую кладу с эукариотами. В геномах ее представителей закодирован ряд белков, считавшихся уникальными для эукариот. Теперь профессор Мартин Пилхофер и его команда из ETH Zurich в опубликовали в журнале Cell свою сенсационную находку: микротрубочки в клетках Lokiarchaeum ossiferum, выделенного в Словении. Эти структуры состоят из тубулинов и напоминают микротрубочки эукариот, хотя и гораздо меньше по размеру — всего пять филаментов против тринадцати у «современных» клеток.

В то время как актиновые нити (лоактин) встречаются у большинства представителей Асгарда, тубулины обнаруживаются редко. Однако эксперименты показали, что эти трубочки растут с одного конца — как и у эукариот, где они участвуют в транспортных процессах.

«Цитоскелет, вероятно, стал первым шагом на пути к появлению сложной жизни», — говорит Пилхофер. По его словам, именно он мог позволить древним археям формировать отростки, которыми они когда-то захватили бактерию — прародителя митохондрий. Так могла зародиться эукариотическая клетка.