Международный коллектив ученых из России и Китая представил работу о “W-представлениях” теоретиков многосимвольных статистических сумм и их β-деформаций, расширяющее обобщения известных моделей математической физики, таких как гипергеометрические функции Гурвица.

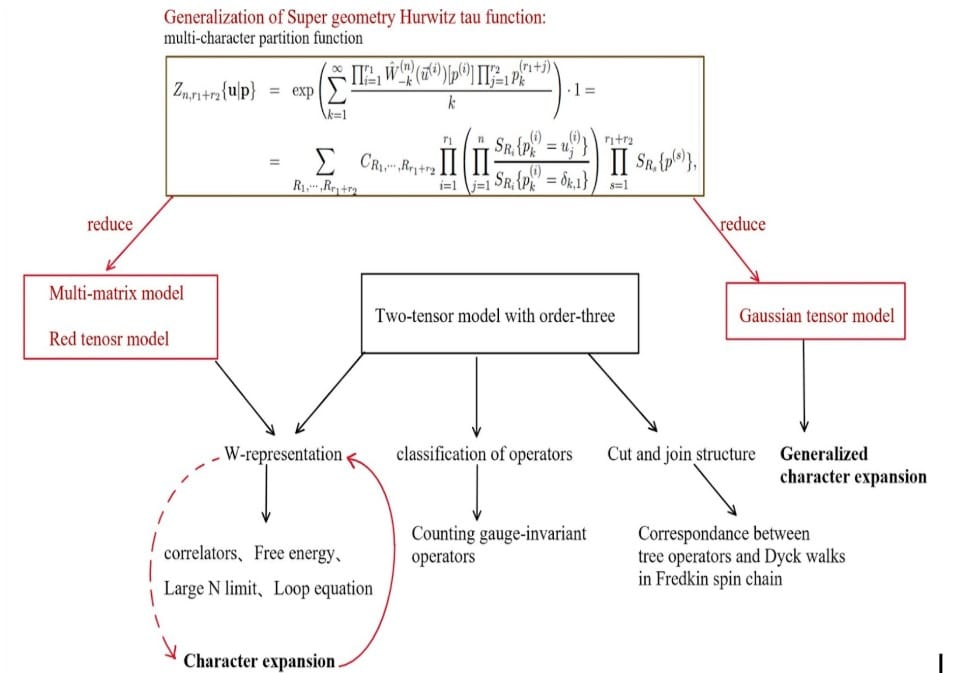

Обобщение гипергеометрической тау-функции Гурвица и его связь с прикладными моделями и методами / © Авторский контент Lu-Yao Wang

Работа опубликована в журнале Physics Letters B. Эти модели, как заявляют авторы, открывают новые горизонты в теоретической физике, особенно в области матричных моделей и их приложений в статистической механике и теории поля. Однако, отметили авторы, многие темы, такие как многокомпонентные распределения, статистические суммы и их интегральные представления, оставались недостаточно изученными. Целью недавнего исследования было обобщение W-представлений для многосимвольных статистических сумм. Ученые обобщили уже известные модели и построили интегральные представления для таких сумм, что может привести к новым открытиям в области матричных моделей и их приложений.

Исследование включало в себя несколько ключевых этапов. Были построены обобщения W-представлений на произвольное количество временных переменных, что позволяет не ориентироваться на текущее время; были предложены интегральные представления для статистических сумм, которые описываются тензорными и многоматричными моделями с многоследовыми взаимодействиями; была исследована β-деформация W-представлений.

«Наше исследование подчеркивает важность W-представлений и их обобщений для понимания сложных физических систем. Мы надеемся, что наши результаты станут основой для будущих исследований в этой области. В дальнейшем необходимо изучить связь W-представлений с другими математическими структурами, такими как алгебры Ли и группы симметрий», — сказал Александр Пополитов, научный сотрудник лаборатории математической и теоретической физики МФТИ…

——————–

А вот маленькая птичка, ориентирующаяся на текущее время, своим полетом перечеркнула три давно известные и широко применяемые модели полёта…

Американские ученые обнаружили, что существующие модели для оценки подъемной силы не могут предсказать характер завихрений, которые создаются крыльями птицы во время полета. Результаты работы опубликованы в журнале Bioinformatics and Biomimetics.

Аэродинамика полета самолетов повторяет базовые принципы аэродинамики полета птиц. Однако, в отличие от самолетов, птицы могут совершать не только парящий, но и машущий полет. Наименее ясной остается аэродинамика некоторых типов полета насекомых: помимо машущего полета они, как и небольшие птицы, также могут выполнять поступательный полет (резкое изменение направления) и зависание.

Сейчас для оценки подъемной силы «микрокрыла» таких роботов используются три основные модели. Чтобы проверить их, ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Стэнфордского университета провели серию экспериментов с воробьиным попугаем (Forpus) — одной из самых небольших птиц. В ходе работы попугай должен был пролетать между жердями, удаленными друг от друга примерно на метр, сквозь «стену» лазера, который подсвечивал частицы аэрозоля. (Глаза птицы защитили очками.)

При пересечении лазера взмахи крыльев создавали завихрения, которые с различных ракурсов фиксировали 12 высокоскоростных камер. Параллельно авторы предсказывали характер завихрений с помощью трех известных моделей. Результаты показали, что все модели оказались не способны оценить показатель: две из них последовательно недооценивали значения подъемной силы, тогда как третья приводила к нулевому значению, что означало, что птица должна была падать. Однако птица летела.

Вопреки уравнениям, во время взмаха завихрения происходят не постепенно и упорядоченно, но хаотично и очень быстро: скорость изменений составляет около 100 миллисекунд. При этом в отличие от самолетов, завихрения возникают близко к крылу. По мнению ученых, полученные данные указывают на необходимость создания новых моделей, предсказывающих аэродинамику полета птиц.